Wonder Reserch アーカイブ2024

2024年度のテーマ「見る」

生きものたちの多くが生きるために行う「見る」という行動について紹介します。

「見る」と一言でいっても生きものたちにとってその仕組みは多種多様です。

また私たちヒトも一つのものを見る時、その捉え方はさまざまです。

1.「見る」を知る

視覚により、ものの存在・形・様子・内容を捉えることをいいます。

私たちが普段何気なくしている「見る」という行動はどんな仕組みで行われているのでしょうか。

ものが見える仕組み

眼球は外界の様子を「見る」ための感覚器の一つであり、視覚器といいます。

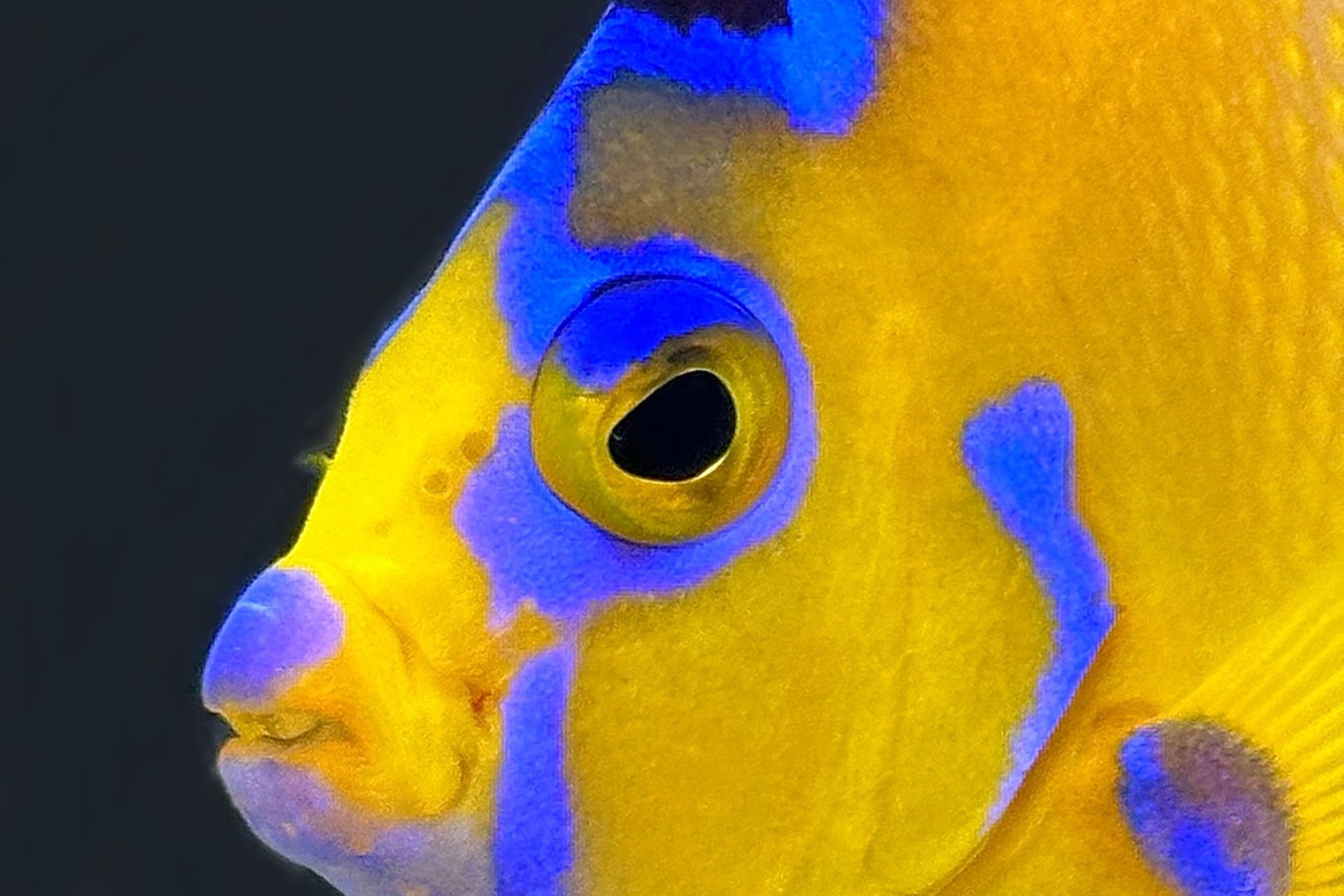

魚類をはじめとする脊椎動物の眼は「カメラ様眼」と呼ばれています。

見たものの色や形は光の情報として角膜を通ります。瞳孔、虹彩は目の中に入る光の量を調整しています。

レンズの役割をする水晶体を通りフィルムの役割をする網膜に到達します。

光は網膜でいくつもの層を透過したのち、視神経に受容され電気信号となって脳に伝えられます。こうしてものの認識ができます。

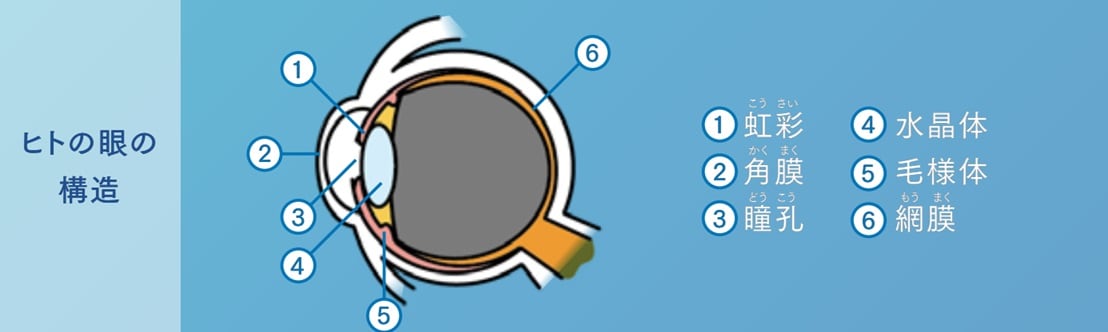

ヒトと魚類の眼の構造

眼の構造は種類によって異なり、生息域や水深など環境に適応した特徴をもっています。

眼の位置、眼球内外の付属組織、網膜細胞の種類や分布はその種の生活様式を反映しています。

私たちの眼と魚の眼はどんな違いがあるのでしょうか。

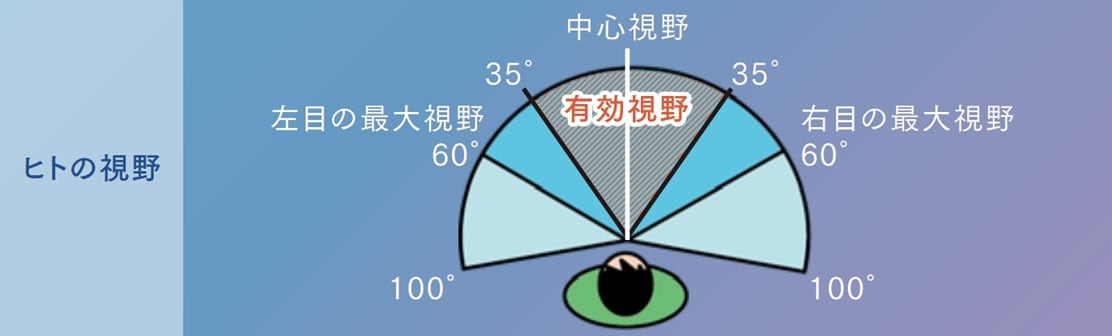

●視野 見える範囲

ヒト:

左右の眼球は顔の正面にあるため、左右の眼で見る両眼視野は比較的広い(距離感がつかみやすい)といわれています。

魚類:

左右の眼球が側面に位置し水晶体が突出しているため両眼視野は狭い(距離感がつかみにくい)といわれます。

からだの真後ろ以外はほとんど死角がないため、ヒトに比べ見ることができる範囲は広いといわれています。

●水晶体とピント調節

ヒト:

水晶体は凸レンズのような形をしています。

毛様体を収縮させることにより、水晶体の厚さを変えてピント調節を行います。

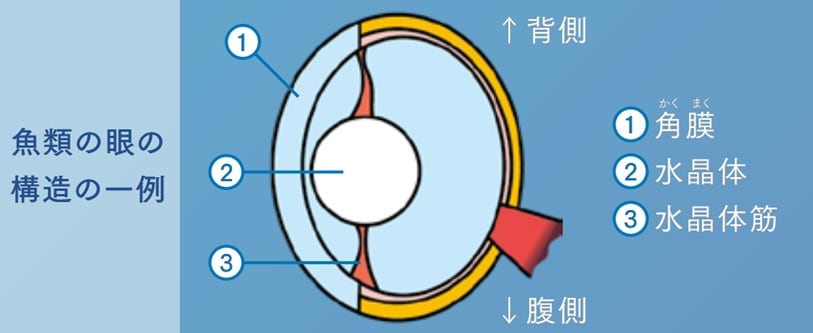

魚類:

水晶体は球状です。

水晶体筋の収縮によって水晶体を前後に移動させ、ピント調節を行います。

●視神経

ヒト:

眼球と脳をつなぐ視神経が途中で交叉し左右の中脳に両方の眼からの情報が伝わっているため、左右の眼で別々のものを見ることはできません。

魚類:

眼球と脳をつなぐ視神経が途中で交叉するが、枝分かれせず、片方の眼の情報だけが左右反対の中脳に達するため左右の眼で別々のものを見ることができるといわれています。

3つの水槽展示

テッポウウオ

水中から陸上を見る眼「テッポウウオ」

テッポウウオは小魚や水中の生きもののほかに、陸上の葉の裏や枝に隠れた昆虫を口から出す水鉄砲で撃ち落として食べます。

水中から陸上を見る場合、屈折により本来の位置よりずれて見えてしまいますが、テッポウウオは屈折率も計算して獲物を狙い撃ちしていると言われています。

また、人の顔を見分けることができるという研究結果もあります。

擬態「ノコギリハギとキンチャクフグ」

ノコギリハギには毒はありませんが、毒のあるシマキンチャクフグに擬態して身を守っています。

このように、無毒な生きものが有毒な生きものに擬態して身を守ることを「ベイツ型擬態」といいます。

また、生きものではなく、岩や砂に擬態するオニダルマオコゼや、岸壁に漂う枯葉に擬態するツバメウオの幼魚…天敵となる生物の眼をだまし、身を守っている種類の生きものはたくさんいます。

イットウダイ科アヤメエビス

暗闇を見る眼「イットウダイ」

夜行性の魚は光の少ない環境に適応するため、大きな眼を持っています。

イットウダイ科魚類は昼間に活動する魚に比べて、からだの大きさに対して約3倍大きい眼を持っています。

この眼により、暗い環境でもわずかな光を感知することができます。

2.深く「見る」

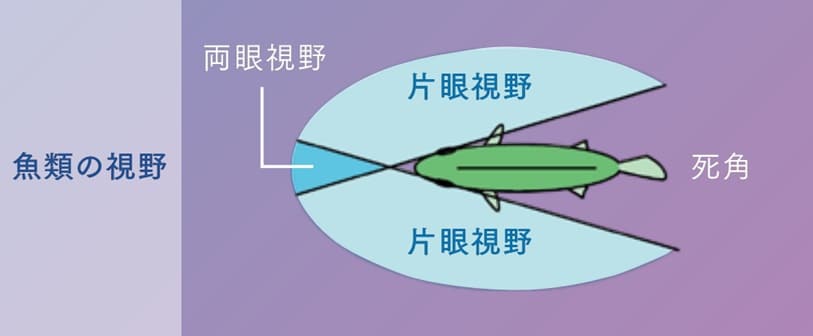

魚に瞼はあるのか

私たち陸上生物は眼を乾燥などから守るために瞼がありますが、魚類の多くは瞼をもちません。

しかし、一部のサメ、エイ、フグのなかまは眼を保護するからだの仕組みがあることが知られています。

視覚を頼りに狩りをする一部のサメは、瞬膜という眼の表面を覆う膜があり、獲物からの攻撃を防ぐために餌を食べる瞬間に眼が瞬膜に覆われます。

また別のサメのなかまは瞬皺という器官で眼をつぶることができます。

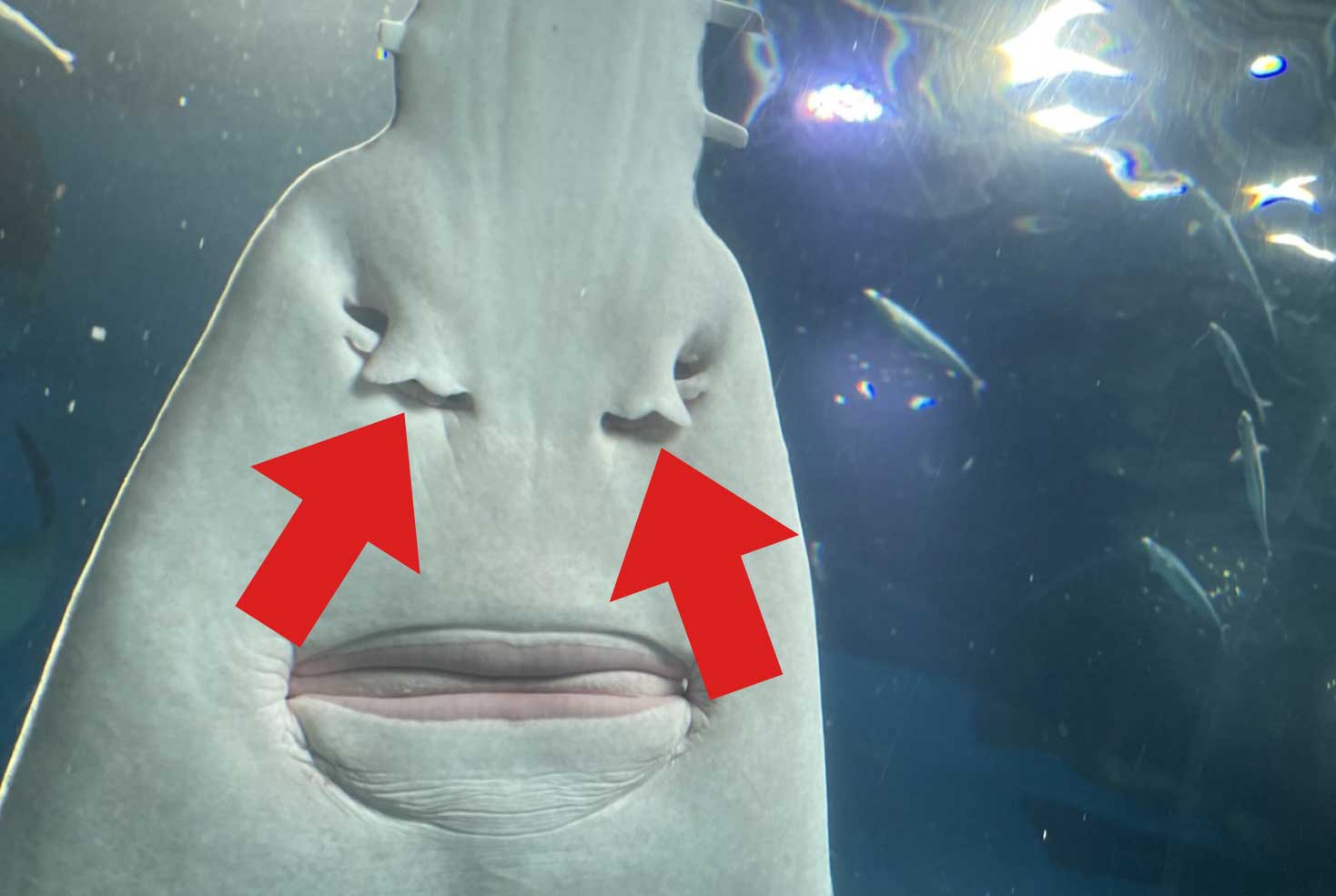

フグのなかまでは、眼の周りの皮膚が筋肉の収縮によって閉じられ、目を守ることがわかっています。

魚は色が分かるか

網膜で光を感じる視細胞には、円錐状の錐体と細くて小さい桿体があります。

色を識別するために錐体が機能します。

多くの魚類はヒトが持つ青、緑、赤の3種類を識別する錐体に加えて、紫外線を識別する錐体ももつといわれています。

魚類には雄と雌で異なる色彩をもつ種類がいますが、繁殖に関係しているといわれています。

眼を使って獲物を捕らえる

魚類の視力は種によってさまざまで0.1 ~ 0.4の近視だといわれています。

獲物を捕らえる場合は獲物の形や色、光の反射(キラキラ光る)、獲物の動きなど、複数の視覚情報を得て捕食行動を行います。

この習性は釣り具に応用されており、釣りの対象種によってさまざまな釣り具があります。

魚類の種類の見分け方

骨格や筋肉といった形態学的特徴を比較して見分ける方法と、DNAの塩基配列などを読み取り、生化学的な分子情報を系統推定の手掛かりにして見分ける方法の2つがあります。

水族館では形態の特徴を用いて種類を見分けます。

種によって雌雄間や成魚と幼魚の間で顕著に形態的な違いがあることが多くあるため、性や成長に左右されない形質の同一性に注目する必要があります。

特徴的な色や模様、鰭の形、などを見て種類を見分けます。

魚類の「見る」以外の感覚

私たちと同じように魚は見る以外にもさまざまな感覚が備わっています。

視覚以外の感覚は大きく分けて化学感覚と物理感覚に分けられます。

●化学感覚:嗅覚/味覚

水の中の化学物質をにおいとして感知しています。

水が入る孔と出る孔、2つの孔を左右で1対もっています。

鼻孔は4つあるということになります。

味覚については口の中だけでなく、種類によっては口の中以外でも感じることができます。

ドジョウやナマズ、ヒメジのなかまはヒゲに多数の味蕾があり、餌を探す索餌行動に使用します。

●物理感覚:聴覚/触覚/その他

耳たぶや耳の穴はありませんが、内耳があり音を聞き取る聴覚があります。

一般的にヒトが低いと感じる音が聞こえているといわれており、東京湾でもみられるコトヒキは音を出すことで他の捕食者に威嚇をします。

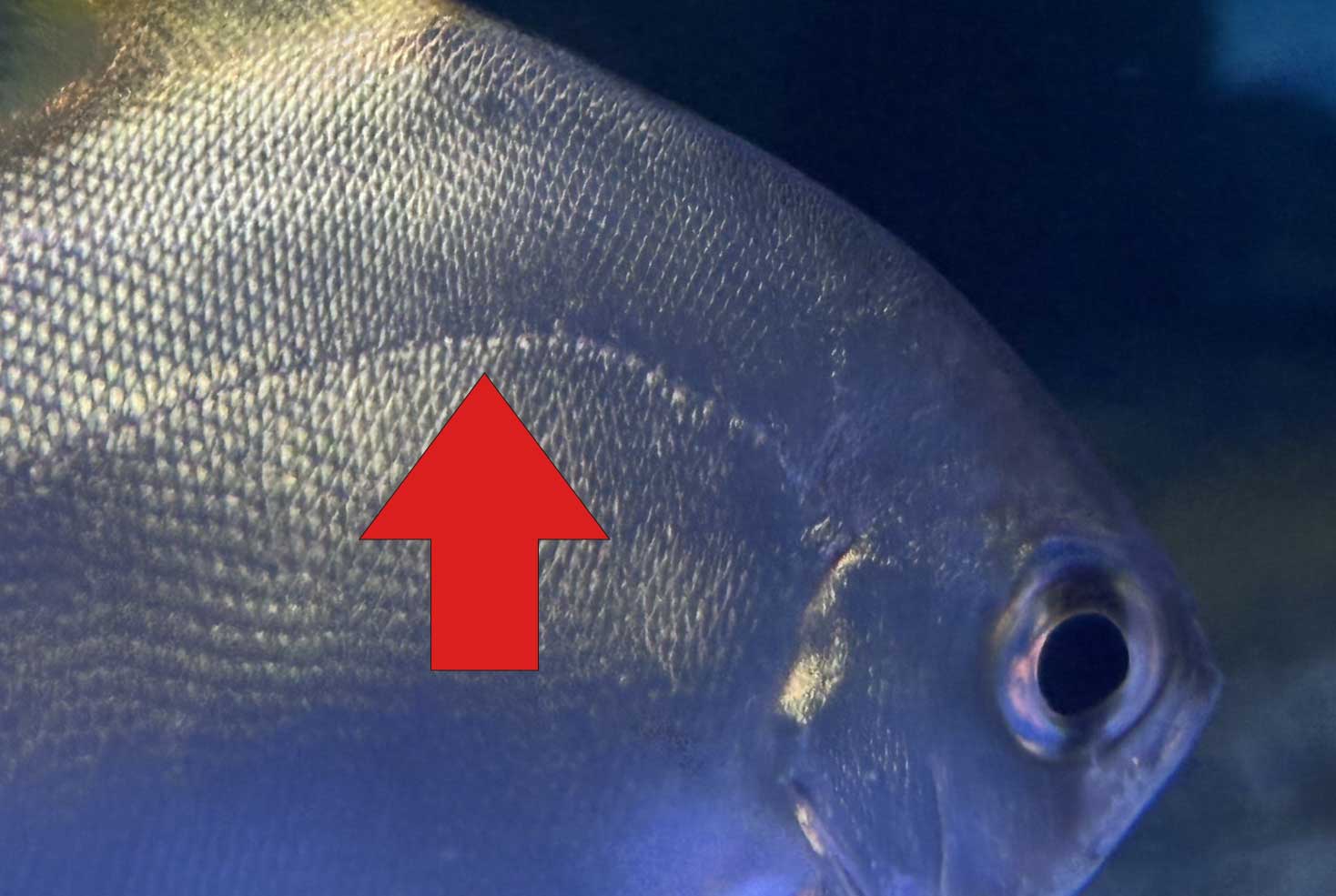

からだのところどころに小さな穴のように見える側線感覚があります。

側線感覚では水中で水圧や水流を感じ取ることができます。中には電気感覚を持つ種類もいます。

軟骨魚類はロレンチーニ器官という器官で微弱な電流を感じ取り、獲物を捕らえるために活用します。

海と川を回遊するサケ科魚類では元にいた川に戻るために磁気感覚を頼りにしているといわれています。

水族館飼育スタッフの「見る」

●水質測定

水槽の中で生きものを飼育していると、生きものの排泄物や食べ残しなどからアンモニアなどの有毒物質が発生します。

この汚れは肉眼では確認することができません。

そこで、水質測定試薬を用いて、目には見えない有毒物質に色を付けることによって可視化し、その濃度を機械で測定しています。

定期的に水質測定をすることで、生きものに適した飼育環境を維持し、生きものの健康管理につなげています。

●病理検査

生きものを診(み)る?

生きものの病気は大きく分けて、寄生虫病、細菌病、ウイルス病があります。

このうち、大型の寄生虫によるもの以外はほとんど肉眼で診断することができません。

そこで、水族館では獣医師による病理検査を行っています。

生きものの糞便や呼気、体表から細胞を採取し、特別な染色液で染色し、顕微鏡で観察をすることで病気の診断をします。

そこから適切な治療方法を検討し、生きものの健康管理を行います。

魚類は他の魚がわかるのか?個体認知能力

私たちは、家族や友人の顔を見て、この人は“誰”という風にそれぞれが違う人だということを認識することができます。

このように、個々人を区別して認識する能力を「個体認知」といいます。

魚類も私たちのように多種他個体を認識し、見分けることができているのでしょうか。

顔の模様に個体差のあるシクリッドのなかまの実験では、他個体の像を示したところ既知個体には寛容に、未知個体には攻撃的に振る舞うという結果が得られました。

クマノミのなかまは縞の模様の数を認識し、攻撃性が変わるともいわれています。

また魚類でも鏡像自己認知ができるという結果を示唆した実験もあります。

ホンソメワケベラで、鏡が無ければ見えない位置にマークを付け、鏡がない場合の行動を比較したところ、鏡がない場合では全く体を擦らなかったのに対し、鏡がある場合ではマークがある位置を水槽の底に擦りつける行動が見られました。

この結果からホンソメワケベラは鏡に映った像が自分であるとの認識をしたと考えられます。

3.見えていなかったものを「見る」

視点を変える

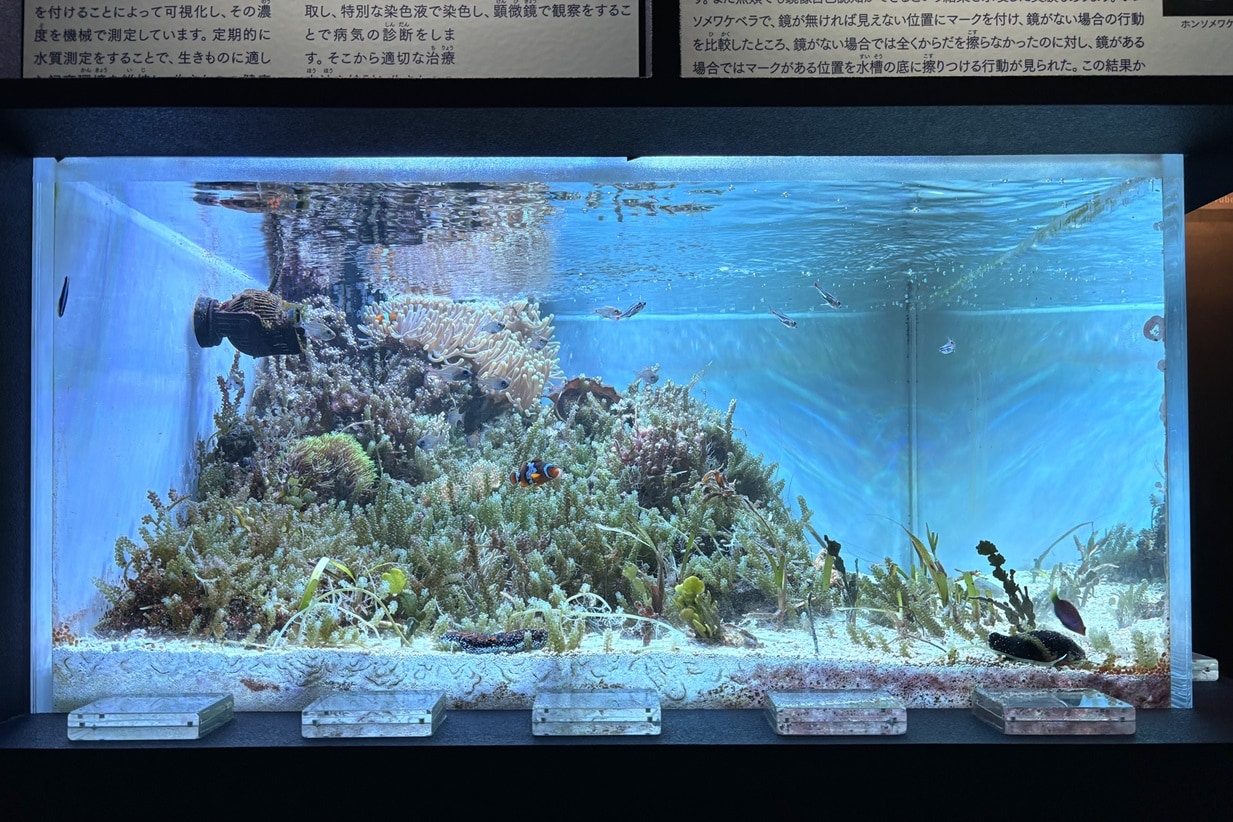

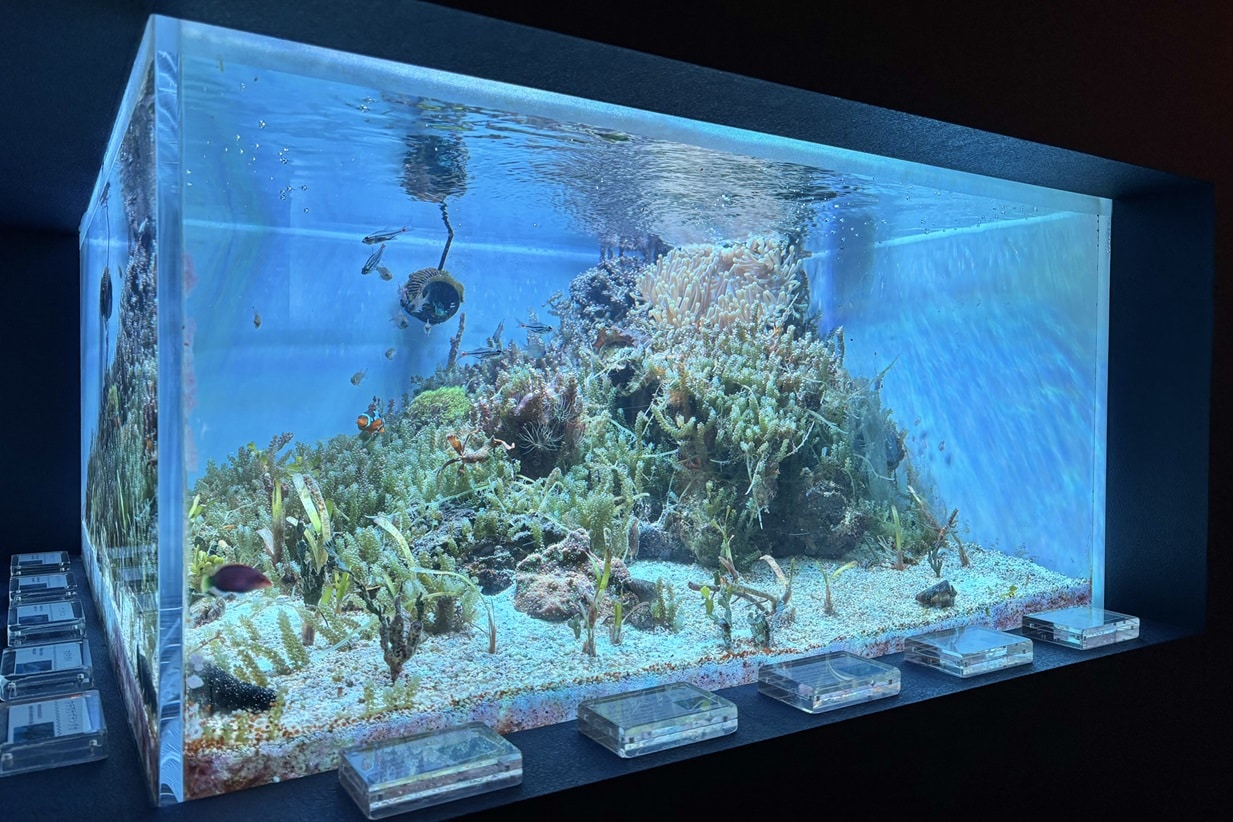

1つの水槽を「見る」だけでもそこにいる生きものの種類、大きさ、動き、健康状態などさまざまな情報を得ることができます。

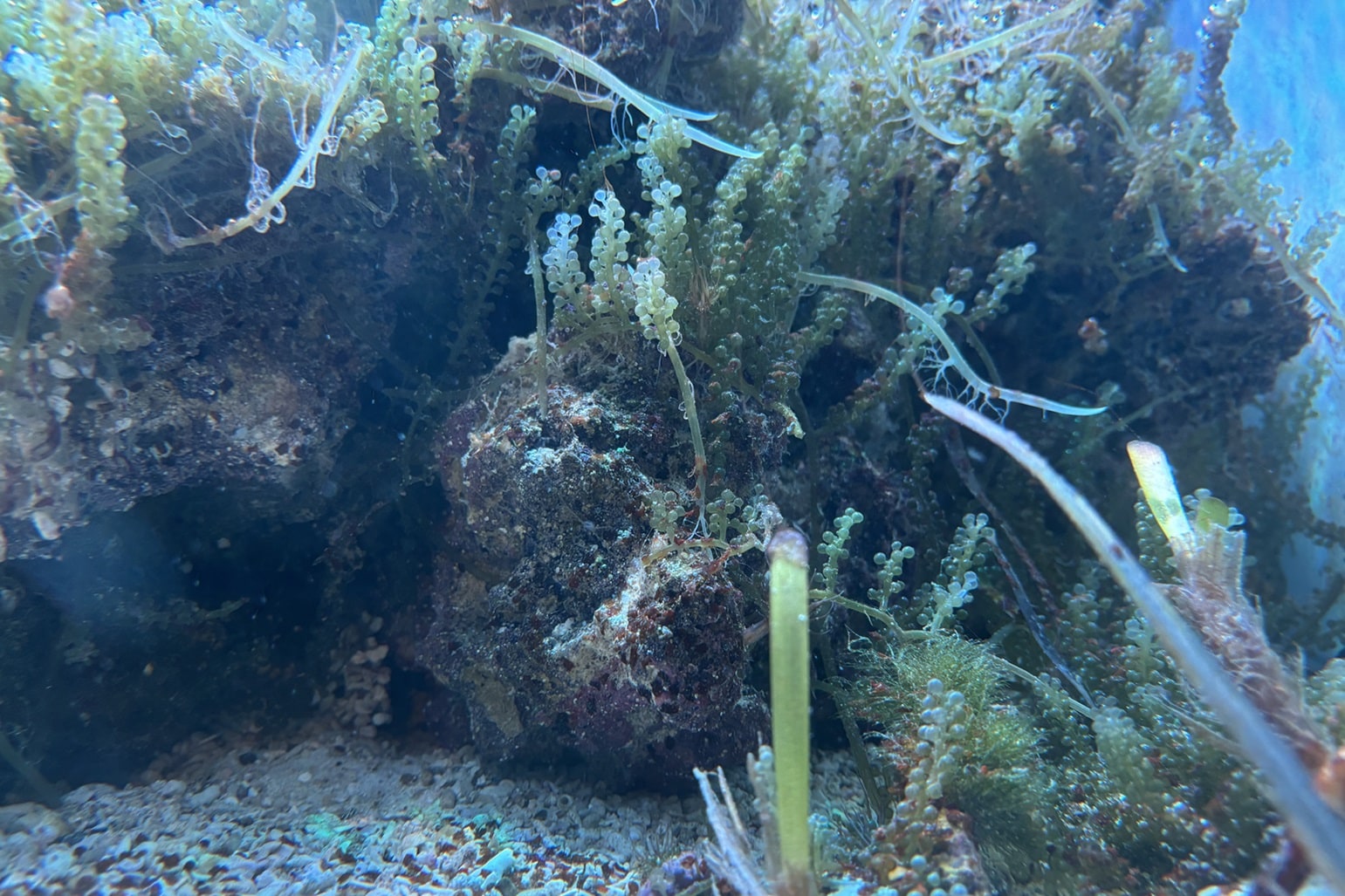

今、皆さまの目の前にある水槽も少し角度を変えただけで見えなかった生きものたちが見えてきたり、1つの同じ水槽でも、見る角度を変えるだけで、違った景色を楽しむことができたりします。

少し焦点を変えて、水槽をよく見てみると、壁や岩についているコケでさえもその生え方や種類にさまざまな不思議があります。

このように、水族館で水槽の中の生きものを「見る」という何気ない行動の中でも少し視点を変えてみると、新たな発見がたくさんあります。

4.未来を見る

ただ水槽の魚を「見る」という行動だけでも、じっくり「見る」、視点を変えて「見る」、色々な見方をすることでさまざまな発見・気づきを得ることができます。

しかし、「未来」は今、目で見ることはできません。

私たちが「現在」をしっかり見つめなおし、「未来」を想像し、目線を向けていくことが重要です。

ぜひ、これからも水族館で色々な生きものを見て自分だけの新しい気づき、発見をしていただき、色々な角度から、色々な視点に立ってこれからの「未来」をともに見ていきましょう。

未来を覗いてみよう

●日本の水族館のノコギリエイの未来

日本で飼育されているノコギリエイたちは数十年前、海外から輸入され、大型の水槽がある水族館では見ることができました。

しかしながら生息地での個体数減により絶滅の恐れのある種とされ、2024年9月現在日本の水族館ではわずか3種6個体しか飼育されていません。

3種のうち雌雄での飼育はアクアパークのドワーフソーフィッシュのみです。

近い将来、日本の水族館ではノコギリエイを見ることができなくなってしまうかもしれません。

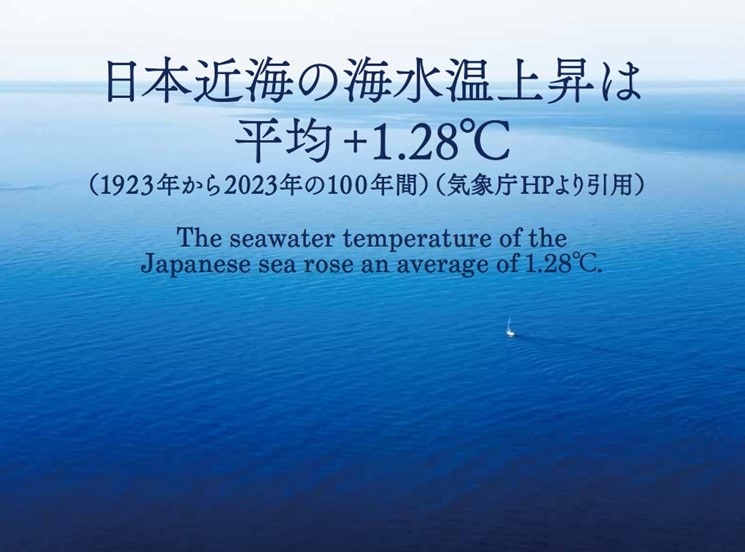

●海の変化

昨今の地球温暖化により海水の温度も上昇しています。

また海水の酸性化も進み、多くの生きものに影響が出ています。

特に成長スピードの遅い種類、子孫を1度に残す数が少ない種類への影響は深刻といわれています。

私たちが普段見ることができない海の中でも、今までにないスピードで環境の変化が起こっているといわれています。

●わたしたちができること

未来を見ること。私たち一つひとつの行動はすべて未来へとつながっています。

今までにない地球環境の変化のスピードを見て、未来を見つめていくことが今後もっと大切になってくるはずです。